Vedo e sento con piacere molti miei amici, ex-amici ed ex-qualcosaltro uomini (diciamo) scrivere, postare, parlare della violenza sulle donne e del femminicidio. I suddetti mostrano sdegno, stupore rabbia per gli episodi di cronaca degli ultimi giorni e implorano giustizia, mostrando rabbia per ciò che i loro “simili” sembrano essere capaci di fare.

Il tutto fa piacere, tanto: che non siano sempre e solo le donne a parlare di donne è cosa giusta, ed è ciò che volevamo, finalmente. Devo però smentire per un attimo il buonismo di alcune di queste esternazioni e mettere da parte l’apprezzamento per “il gesto”. Insomma devo dire un sereno e pacato “no grazie” a chi poi, nella vita, non tratta le donne molto meglio di come fanno coloro che arrivano a picchiare, addirittura ad uccidere. Devo denunciare che ancora oggi, uomini (diciamo) della mia generazione sono abituati a non comportarsi veramente, profondamente, con le donne come con loro pari. E questo soprattutto nell’interazione uomo/donna che vada oltre il rapporto d’amicizia. Gli uomini, sempre quelli della mia generazione (ho 24 anni), sentono ancora di non dover dare spiegazioni. Sentono ancora il diritto di poter scegliere quando cominciare la loro caccia e quando concluderla senza fornire motivi validi, per ciascuna delle due fasi, all’oggetto del contendere, nella fattispecie la donna. Ancora nella mia generazione l’uomo è il più delle volte seccato dal dover motivare le sue azioni, anche quelle più scontate o meno pregevoli alla donna verso le quali esse sono rivolte, e questo perché, ancora oggi, non vede nella persona che ha di fronte un soggetto che realmente le meriti. Un soggetto che invece, per sua natura direi, è portato quasi sempre all’analisi e alla necessità di approfondimento e riflessione. Sempre fra gli uomini della mia generazione vedo questo pericolo, questo schermirsi dietro ai peggiori della categoria per celare, male, un desiderio inconscio di continuare a fare “un po’ come mi pare”. Purtroppo il rispetto per una donna passa anche attraverso un sereno e sonoro ‘vaffanculo’ che la stessa donna ha bisogno e diritto di sentirsi dire, quando e se necessario, e che è sempre meglio di un brutale, indifferente, irrispettoso e vigliacco silenzio. E se la conseguenza è il brusio di una risposta che si ha fastidio a sentirsi dare…anche dalla capacità di capire le differenze passa il rispetto nei confronti di esseri tanto uguali e tanto diversi. Tutto questo io temo, temo che stiamo portando a galla solo “la crème”, ma che da queste piccole cose, in realtà si capisca quanto il problema sia molto più radicato. Spero davvero di sbagliarmi.

Archivio mensile:Maggio 2013

Sorrentino: una grande, ricca, infelicità; poca bellezza.

Non è omogeneo “La grande bellezza”, e nemmeno facile da metabolizzare. A tutti quelli che sono andati a vederlo ho chiesto un’opinione e tutti mi hanno detto di aver avuto bisogno di tempo per giudicare. Io l’ho visto, due volte, e alla seconda sto ancora pensando. Questo film è sconnesso, scomposto, irrequieto e maleducato. Delle parti tagliate si sente la mancanza, mentre del simbolismo finale – dai fenicotteri alla giraffa – avremmo fatto volentieri a meno…ma…questo film ha un fondo di verità terribile: l’incoerenza. Terribile perché ti sbatte in faccia che la vita, oggi, in un grande città depressa e desolata come Roma, è così: incoerente e spesso senza meta. Muore Roma sotto le vestigia di se stessa, raccontata come una grande meretrice vecchia e stanca, che fa e ha fatto godere sempre tutti, senza mai risparmiarsi e adesso è rimasta sola…strade vuote, piazze deserte, come mai nella realtà. Mentre nelle case di lusso c’è la “vita”: un party estremo, cocaina a pioggia e sedute di botox con le stesse modalità con cui si fa la coda dal salumiere. Ma quale vita? Gente che non sa più in cosa credere, gente che ha fatto terra bruciata attorno a sé, gente presa da problemi inesistenti e piaghe da decubito nelle amache dorate a bordo piscina. Gente che ai tempi dell’Università dice di aver avuto non ideali, ma almeno idee e che recrimina il proprio finto impegno, fino a quando qualcun altro, più miserabile non è pronto a sbattergli in faccia il suo fallimento e di nuovo la sua incoerenza. Jepp Gambardella (Toni Servillo senza sbavature), protagonista di questa deriva fa questo con l’amica Serena (Galatea Ranzi): le ride in faccia mentre le dice di aver fallito come donna impegnata in politica, come moglie con un marito che tutti sanno essere gay, e come madre per aver affidato le sue figlie alle cure di tate e baby sitter…e mentre distrugge in poche parole la vita di Serena sorseggia uno dei tanti (ma mai troppi da essere ubriaco, come dice in una delle scene finali del film) drink con i quali scandirà la serata. Jepp, un po’ pallone gonfiato, fin dal titolo altisonante del suo primo e unico libro, L’apparato umano (un capolavoro, a detta degli altri), un po’ anima fragile che ha curato la sua sensibilità eccessiva immergendosi nel rumore della festa, fino a volerla governare: «Non volevo solo diventare mondano: volevo essere il re dei mondani. Non volevo partecipare alle feste: volevo avere il potere di farle fallire» una delle frasi cruciali del film pronunciata dalla sua voce fuori campo. Jepp giornalista, Jepp uomo di contatti che l’hanno reso ‘padrone’ di Roma, lui che non fa fatica a farsi aprire uno dei luoghi più magici ed esclusivi della capitale: il giardino degli aranci, sull’Aventino, da cui si vede il ‘cupolone’ talmente vicino che lo puoi toccare. E lui ci porta Ramona, spogliarellista e donna semplice, di quelle che le gioie della vita non le hanno mai nemmeno cercate, figlia di un amico, miserabile possessore dei locali in cui lei stessa lavora: ma è un amore che non sboccia per il terreno arido in cui è nato e per la morte di lei che arriva senza sorprendere mentre ancora sta provando a disintossicarsi. E poi c’è chi come Romano, amico del protagonista, deluso per l’ennesima volta dalla grande città, abortito il suo progetto teatrale, torna al paese, dove la vita è più vera?

Insomma tutto ruota vorticosamente attorno ad un mondo di nani e ballerine – letteralmente, come suggerisce la lunga scena festaiola all’inizio, al ritmo di una trashissima Carrà remixata – un mondo kitsch che della Dolce Vita felliniana non ha proprio nulla, se non le scene girate fra i monumenti dell’Eterna, che sono sempre lì, e forse sono anche peggiorati. Ma il mondo che racconta Sorrentino in questo film è la realtà di oggi vista c0n gli occhi dei parvenu, dei ricchi che hanno rosicchiato la classe dirigente intellettuale e se ne sono prese le poltrone senza sapere come gestirle. Dei ricchi cresciuti a pane e Canale5 e che…ebbene sì…Anche i ricchi piangono, come diceva il titolo di una famosa telenovela di cui probabilmente si sono pasciuti. Ma mancano tutti gli altri, mancano quelli non possono permettersi nemmeno di piangere. Perché l’infelicità, caro Sorrentino, se si continua a raccontarla così, senza approfondimento, senza logica, senza denuncia, ben presto sarà un bene che solo i ricchi possono permettersi, se già così non è. Questa retorica fa male a questo film, quest’unico punto di vista che non cambia le cose, che non prova a capire. Per il resto regia impeccabile e sceneggiatura di assoluto livello, una seconda parte più lenta e meno comprensibile per una prima fin troppo veloce e chiassosa. Ma ci mancano gli altri, ci mancano quelli che i motivi per piangere ce li hanno e non lo fanno, ci mancano quelli che un po’ di quell’infelicità, se avessero i soldi, se la comprerebbero come fa la BCE col nostro debito. Ma non succede: l’infelicità è ormai quasi diventata uno status symbol e onestamente di asciugare sempre e solo le lacrime dei ricchi ci siamo un po’ stufati.

La grande bellezza

di Paolo Sorrentino, con Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Serena Grandi, Dorotea Ranzi.

in sala dal 23 maggio 2013

Riflessioni sparse sull’impossibilità dell’amore

Credi di non ricascarci più, credi che gli anticorpi abbiano fatto il loro lavoro e che non ci sia nulla che possa ancora tornare a far male in quel punto. Credi di aver fatto i conti con la sicurezza, l’autostima, l’autocensura. Credi di aver imparato a convivere con le tue paure e le tue angosce, con gli eccessi di un carattere mai domo, con quelle reazione pazzo-isteriche che credi di esserti lasciato definitivamente alle spalle: come un post-it sulla bacheca messo a lì a ricordarti quello che devi comprare al supermercato ma che puntualmente dimentichi. Si dimentica sempre quello che è giusto da fare, ma soprattutto si dimenticano le cose da non fare mai più. Ma no, non esiste un antibiotico adatto, non esiste un antidolorifico mirato, non esiste un insufflatore di autostima o un inibitore di nervi scoperti. Non esiste un domatore per la bestia che hai dentro, per le reazioni da manicomio. E non esiste una lista di cose da fare o da non fare che tu possa usare al momento in cui ti serve veramente. Dimenticherai sempre qualcosa.

Quel punto fa male, quel nervo sarà ancora scoperto e non passerà. E prevarrà un’amara sensazione di solitudine. La domanda ritorta su stessa, che nasce da un’altra e domanda e muore in un problema irrisolto, in un errore che finisci sempre per cercare dentro di te, mai fuori.

Perché piuttosto di una zattera ferma in un mare eternamente piatto, in fondo, è meglio avere una barca vera e affrontare le tempeste: piuttosto della stasi, dell’orizzonte fermo, meglio una tempesta, che prima o poi ti porterà da qualche parte, magari in un abisso, magari ad una terra lontana. E quando approderai, con la pelle rattrappita, i muscoli dolenti, i piedi e le mani congelati, quando non sentirai le gambe…la luce del sole ti fenderà gli occhi fino ad accecarti. Al tuo risveglio…saprai di aver cercato un orizzonte, di aver respirato per qualcosa di più lontano. Non sarai morto rinsecchito fra i quattro lati e i quattro angoli della tua zattera.

Non si guarisce dal dolore, mai. E non si impara dagli errori, mai. Sono assiomi che ci hanno inculcato per consolarci, per renderci meno difficile l’affrontare la vita, ma non corrispondono alla verità, a quello che succede oggi, qui, ora.

E anche la storia che il tempo sia lineare, che quello che è successo in passato non tornerà, anche questa è una verità che ci hanno inculcato per dirci che andiamo verso un punto preciso sull’orizzonte e che per quanto la linea che ci porterà sarà spesso curva, magari anche spezzata, il punto lo raggiungeremo. Il tempo, come anche le società antiche sapevano, è un cerchio, è un eterno ritorno di errori, di non senso, di svolte improvvise e incontrollabili.

Sta per piovere…mentre Kyenge si batte per lo ius soli.

Cécile Kyenge nuovo ministro per l’Integrazione, medico congolese e attivista di diritti umani, cerca di far passare un concetto banale: chi è nato in Italia è italiano. Lo stesso obiettivo di questo film, “Sta per piovere”, in uscita il 9 maggio, cioè oggi, neanche a farlo apposta. Attore protagonista italiano, Lorenzo Baglioni, nella parte di un ragazzo di origini algerine, Said Mahran, ma nato in Italia e…“dé”, livornese Doc; regista di padre iraqeno e madre italiana e fiorentino fin dalla nascita. Già il cast insomma è tutto un programma se è un italiano a fare la parte di uno straniero e se un regista di “seconda generazione” si definisce, giustamente, assolutamente italiano. Sembra dire che questi confini, queste definizioni che ci diamo per sentirci sicuri, algerino, italiano, iraqeno, livornese, fiorentino…in realtà dicono poco delle persone. Infatti Said è un ragazzo ambizioso, sicuro di sé, motivato e determinato a dimostrare quanto è in gamba: studia Legge all’università e fa il panettiere part-time per mantenersi. Una storia un po’ italiana e un po’ da migrante, ché gli italiani, pure, migranti lo sono sempre stati. Said si colora la faccia di bianco, di rosso e di verde, nell’ordine giusto, quello della bandiera (che molti di noi hanno pure dimenticato) e canta l’inno alle partite della nazionale (che alle scuole elementari le maestre hanno fatto una fatica ad insegnarci anche solo la prima strofa!). Said va avanti, inconsapevole, scontato il suo essere italiano…finché non si sente letteralmente rimbalzare: ingiunzione di espulsione, ritorno in Algeria. Ma espulsione da cosa, da chi? Da un paese che è il tuo per andare in uno in cui non sei mai stato? Il ragazzo reagisce: stampa, magistrati, burocrazia e scopre l’assurdità di una legge retrograda; si trova a riconsiderare la sua identità – riflettendo su un dilemma profondo: rimanere in Italia clandestinamente o partire per l’Algeria con la sua famiglia, aiutandola a ricostruirsi una vita nel paese che ha lasciato trent’anni fa? Al ministro Kyenge, che ha aperto il suo ufficio pronunciando due semplici parole latine, ius soli, sono arrivate raffiche di insulti razzisti e certamente qualche “ingiunzione di espulsione” (eufemismo) come quella arrivata a Said, forse non ufficiale ma certamente non meno perentoria “Kyenge Torna in Congo!” intima Forza Nuova: sospetto, arroganza, alterigia di un’identità di cui qualcuno va persino orgoglioso senza nemmeno essersi mai posto la domanda su cosa significa essere italiani, su quanto lo si è e perché. Quella domanda a cui Said è stato costretto con la forza, e a cui forse ha un risposta più sicura di quella che darebbero molti di noi. La battaglia del ministro Kyenge è prima di tutto una battaglia di civiltà e di progresso. E’ una battaglia di fiducia nel futuro, quella che quest’Italia e quest’Europa hanno perso da ormai troppo tempo arroccandosi sulle loro certezze secolari. Ché andando indietro di solo qualche secolo in più qui, in quest’Italia debole e maltrattata, la legislazione era quasi “americana”, progressista: Roma fece della concessione della cittadinanza attiva il perno della sua forza e della longevità dell’Impero. Una storia che ha cambiato il mondo, che ha stilato il confine vero fra oriente e occidente mai più superato nemmeno in questo mondo globalizzato, ma sul quale anzi abbiamo costruito barricate insormontabili velate di un cinico ed interessato ecumenismo. Il periodo d’oro dell’impero, quello di Traiano e Adriano fu retto da non romani, da stranieri cittadini romani, che amarono e resero grande Roma quanto e più dei romani stessi. Le battaglie di una forza progressista e riformista oggi sono soprattutto queste e non possono essere temperate da vie di mezzo, attenuazioni, concessioni al conservatorismo cieco. Il dovere culturale di sostenere battaglie come questa passa anche dall’informazione, passa anche dall’andare a vedere un film come “Sta per piovere”, stasera al cinema, con il nostro secchio di pop-corn e la nostra coca cola americanissime fra le mani, magari aspirando ogni tanto ad essere un po’ meno italiani e un po’ più americani, algerini, iraqeni anche noi.

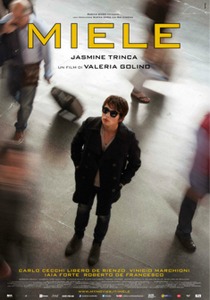

Miele – Determinazione e autodeterminazione

di Maria Teresa Santaguida

Comincia piano il viaggio nella vita di Miele, sottovoce, forse anche lentamente. Ma poi raggiunge un senso compiuto in un rapporto casuale e poi sempre più cercato con l’Ingegner Grimaldi. Quando questo rapporto finisce, anche il film finisce. E ancora una volta non è veramente la protagonista a decidere quando e come.

Miele è il “nome di servizio” di Irene, ragazza giovane, leggiadra, istintiva…con un mestiere particolare: aiutare i malati terminali a morire dolcemente. E il nome che ha scelto di utilizzare non è un caso. Per lei questo è un lavoro e niente di più, non è una missione, non è un credo, nemmeno, forse, una vera determinazione. La domanda sul perché una ragazza normale che dovrebbe andare all’università, come fa credere ai genitori, o uscire con gli amici decida di fare qualcosa di così anomalo rimane assente nel film, vaga nella testa dello spettatore, restando però senza risposta. Appena accennata la spiegazione psicanalitica sulla protagonista, gioco veramente troppo facile. Infatti non si può dire che questo sia un film didascalico, certo. Non si può affermare che con quest’opera prima la Golino abbia voluto affrontare un tema così delicato con aria saccente. Molto rimane di inevaso fino alla fine. Il film è asciutto, concreto, magro…come la figura longilinea della sua protagonista.

Il nodo è però in un’altra domanda che arriva quasi a metà pellicola, quando Miele, di ritorno da uno dei suoi viaggi in Messico (finzione scenica forse un po’ forzata) per comprare il barbiturico letale, viene ingaggiata dall’Ingegner Grimaldi. Gli vende il suo farmaco senza chiedere, ormai presa dalla sua prassi, e poi scopre che l’uomo non è affetto da un male incurabile, e che anzi, per sua stessa ammissione “è sano come un pesce”. Il suo è male di vivere, per questo le ha chiesto di farlo morire. La coscienza della ragazza è smossa, lei si sente braccata a sua volta: fra un male fisico e uno interiore vi è forse una differenza in dignità o gravità? Che cosa sta veramente facendo e perché?

Il solo porsi la questione basta a Miele per decidere finalmente qualcosa per sé, per autodeterminarsi…come ha deciso di fare Grimaldi.

La regia non è mai ripetitiva e non scade mai nella tentazione di essere autoriale, sgradevole per un’opera prima. La prova di Jasmin Trinca, protagonista, risulta fine e senza sbavature. Il film non annoia e non insegna, nonostante la tentazione della tematica, e prende parte senza ostentare. Ciò che viene fuori è un piccolo inno alla coscienza e all’autodeterminazione: dal momento in cui le scelte di vita dei protagonisti sono chiare, tutto diventa più semplice, ma non per questo meno doloroso. E anche la vita di Irene assume un contorno più definito.

Matura anche la sceneggiatura, solo in pochi casi scontata, e sempre in linea con le riprese. Forse un primo tentativo di parlare del dolore e della morte in modo vero, moderno, disincantato, un tentativo che merita certamente un approfondimento.

Miele – di Valeria Golino

In sala dal 1° maggio 2013